高度専門職は、他の在留資格と比べて、主に7つの違いがあります。

関連記事はこちら

高度専門職とは

「高度人材ポイント制」とは

Contents

高度専門職と他の在留資格の7つの違い

- 「主活動」と「併せて行う活動」という区分がある

- 適用される基準が2つ

- 「高度専門職」といっても実は4種類

- 「高度専門職」といっても固有の特別な活動が認められている訳ではない

- 法務大臣の指定が伴うことが必要

- 高度専門職2号の存在

- 高度専門職2号の在留期間

1.「主活動」と「併せて行う活動」とは

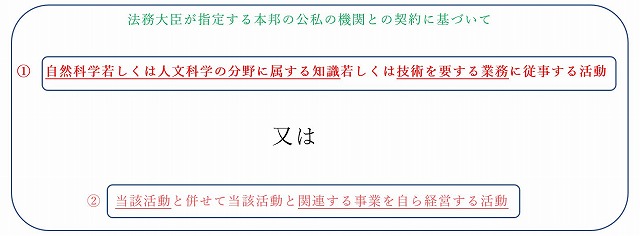

ここでは高度専門職1号(ロ)を例にしてまずは条文を確認

高度専門職1号(ロ)の活動定義

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

出典:出入国管理及び難民認定法 別表一のニより

とあります。とりあえず一度読んでみてください。

何をいってるのか意味不明です、かなり読み辛い文章です。

なのでとりあえず、3つに分解してみます。

緑文字はまあ置いといて、

コアとなる部分は①です。

①が「主活動」を示し、又は以下の②の部分が「併せて行う活動」です。②の「当該活動」とは、①を指します。

なので、②の後半にある「関連事業を自ら経営する活動」にも「当該活動と併せて」が掛かってきます。

よって「関連事業を自ら経営する活動」を単独で行うことはできません。

あくまでも、主活動を行いつつそれと関連する事業なら自ら経営してもいいよ。という意味です。

つまり、何が言いたいのかというと、高度専門職1号というのは、

①の「主活動」と②の「併せて行う活動」が認められていて、他の在留資格には無い複合的な活動の広さが認められているということです。

2.適用される基準が2つ とは

就労系の在留資格を取得するため、適用される基準が記載されている入管法7条1項第2号の基準省令というものがあります。いわゆる上陸基準省令というやつです。

我々、入管業務を行う行政書士にとっては超重要な法律(正確には省令)であるため、日々チェックするものでありますが、高度専門職の場合、この基準省令とは別に高度専門職省令、いわゆる「37号基準省令」という基準にも適合する必要があります。

つまり、基準省令を2つクリアしなければならないということです。

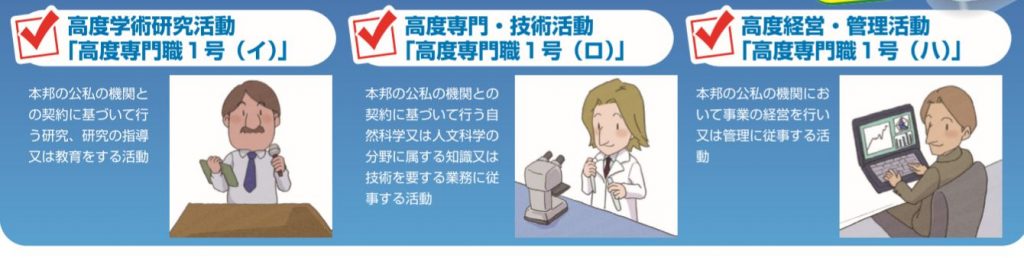

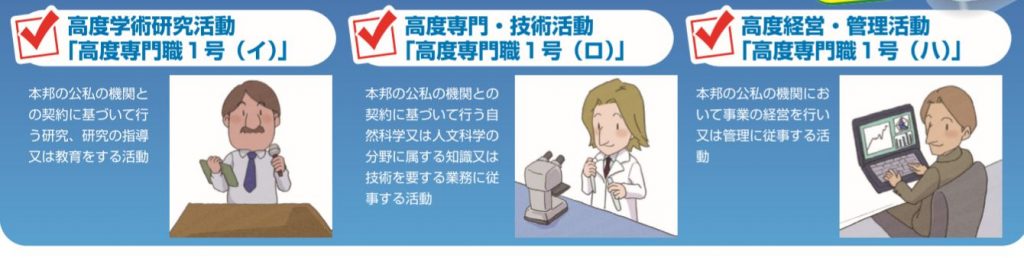

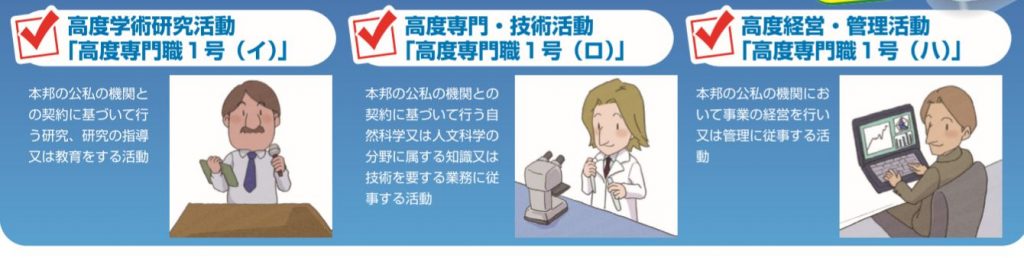

3.「高度専門職」といっても実は4種類

高度専門職の在留資格は、正確には以下4つあります。

- 高度専門職1号イ

- 高度専門職1号ロ

- 高度専門職1号ハ

- 高度専門職2号

これらは、区分毎に1つの在留資格として扱われます。

(ただ、この点については「高度専門職」だけでなく、「技能実習」の在留資格も同様の扱い有。)

4.「高度専門職」といっても固有の特別な活動が認められている訳ではない

他の在留資格の場合、それぞれに活動可能な内容が定義されています。

例えば「経営・管理」の場合

「芸術」の場合であれば

「短期滞在」であれば

等といったように、通常一つの在留資格にはそれぞれ活動内容が明示されていますが、高度専門職の場合は、なにか個別的に特定の活動が明示されている訳ではないです。

高度専門職1号イの場合であれば 主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動が重複します。 |

高度専門職1号ロの場合であれば、 主に「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」又は「興行」「宗教」、さらに「技能」や「経営・管理」といった在留資格に相当する活動が重複する可能性があります。 |

つまり、高度専門職という在留資格は、既存の在留資格の活動を基礎とし、その活動範囲内で高度の専門的な能力などを活かして働く外国人に対しては、条件付きでその他の在留資格の活動もOKですよっていう在留資格です。

高度専門職という固有の在留活動がある訳では無いのです。

優秀な外国人には、一定の優遇措置を講じて受け入れを促進させるための制度といえます。

高度専門職の優遇措置(5つのメリット)についてはこちら

勘違いし易いのですが、高度人材ポイント制というのは、受け入れは促進しつつも、決して受け入れ自体を緩和している訳ではないのです。

5.法務大臣の指定が伴うことが必要

これはどういうことかと言うと、まず高度専門職の条文をご覧ください。赤文字だけでいいので。

高度専門職1号イの活動定義

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

出典:出入国管理及び難民認定法 別表一のニ

高度専門職1号ロの活動定義

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

出典:出入国管理及び難民認定法 別表一のニ

高度専門職1号ハの活動定義

法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

出典:出入国管理及び難民認定法 別表一のニ

赤文字だけ見ていただいて、高度専門職イロハでは、活動の前提として全て法務大臣が指定する日本の機関であることが要件となっています。(ハについては「契約」は問わない)

つまり、高度専門職という在留資格が決定される際には、法務大臣がその機関を指定することが必要である。ということを言っています。具体的には、在留資格が決定される際に交付される指定書にその旨が記載されています。

因みに、高度専門職2号の場合は、「法務大臣が指定する」の文言は無いです。高度専門職2号は、高度専門職1号を3年以上経過しないと取れないので。

6.高度専門職2号の存在

「高度専門職」といっても4つの区分毎に在留資格が分けられているということは3にて述べたとおりではありますが、その内で「高度専門職2号」というのは、高度専門職1号イ・ロ・ハの活動を3年以上行なった者に限られています。

言わば高度専門職の上位クラスのようなもので、特殊な立ち位置と言えます。

(この点についても「高度専門職」だけでなく、「技能実習」の在留資格にも似たような扱い有。)

7.高度専門職2号の在留期間

これは有名ですが、高度専門職2号となると無期限の在留期間を得ることとなります。

無期限の在留資格というのは、高度専門職2号の他に、「永住者」と「外交」「公用」があるので、正確には今回のテーマには該当しませんが、就労系の在留資格でありながら無期限である点は、やはり唯一無二であると言えます。

因みに、「永住者」と「高度専門職2号」の在留期間が無期限である点についての違いには、前者は日々何もしなくても何も問われません。それこそ日々仕事をせず遊びまくっても問題ありません。

一方、後者の場合は、あくまでも高度専門職の在留資格が基礎となるため、当該活動を継続、つまり働いていないと在留資格取消の可能性があります。

無期限の在留資格だから、「更新」がない。だから働いていなくてもバレないんじゃね?

と思ったら危険です。

就労先の会社から労基署経由でバレたり、税務申告する際にバレます。

1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]

お気軽にお問い合わせください Please free to contact us.ビザ関連情報をお届けします。

よかったらいいね /フォロー をお願いします。

この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表

-

IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。

2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。

銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。

趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。

[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)

日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)

[ 資格 ]

・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)

・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他

最新の投稿

News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ

News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは?

Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは? News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)

News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から) Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント

Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント